Conseils avant les plantations

La préparation du terrain

Normalement la préparation débute à l'autonne,mais la plupart des jardiniers entreprennent la mise en place de leur potager au printemps...

Pourtant si vous voulez démarrer vos cultures facilement et dans de bonnes conditions au printemps,il est préférable de s'y prendre dés l'autonne .

Différentes façons de procéder.

Démarrer sans travailler la terre

La 1ere solution est sans doute la plus respectueuse de la vie du sol.

Après avoir fauché la végétation existante au ras du sol , on se contentera de couvrir celui-ci avec un paillage épais(20 cm environ)avec de du foin riche en cellulose et en azote, la paille ou les feuilles sont trop pauvre en azotes et les tontes trop riches ne sont pas recommandées La couverture devra si si possible être apportée à l'autonne avant que le sol ne soit trop froid,mais après de bonnes pluies.

Cette approche 100%naturelle présente 4 intérêts:

- elle permet d'éliminer la végétation spontanée sans avoir besoin de travailler la terre

- la couverture organique en place va nourrir les vers de terrequi se chargeront du travail du sol

- en se décomposant,le matériau utilisé va enrichir la terre qui deviendra fertile

- le sol sera en permanence protégé des rayonnement solaire ou des pluies battantes

Cette technique,présente quelques inconvénients:

- la prolifération de rongeurs

- la proliferation de limaces

- la nécessité de disposer de ces matériaux

- elle est aléatoire en sol argileux,car celui ci-risque dés lors de ne pouvoir se réchauffer suffisament

Notez également que la terre ne sera pas suffisamment ameublie au printemps suivant pour y semer directement.

Travail manuel

- Fauchez tout d'abord l'herbe,au ras du sol

- Utilisez une houe de jardin pour supprimer la végétation

- Ameublissez à la grelinette ou à la bêche

- Apportez du fumier,du compost moyennement décomposé ou autre engrais organiques du commerce

- Complétez l'apport avec des engrais spécifiques si l'analyse du sol à révélé une carence

- Incorporez légèrement les apports à la couche superficielle du sol

Travail mécanique

- Tondez au raz du sol

- Ôtez l'herbe coupée(à mettre au compost)

- Avec une motobineuse ou motoculteur,détruisez progressivement la végétation par des passages peu profonds

- laissez ensuite la végétation se décomposer 2 à 3 semaines puis apportez de la matière organique

- Travaillez à nouveau le sol au motoculteur,mais en allant plus profondément

- Couvrez le sol avec un paillage ou du BRF(Bois Raméal Fragmenté)ou de en semant un engrais vert

Le travail continue au printemps...

- Si vous avez semé un engrais vert,il faut maintenant le détruire

- si vous avez couvert le sol en automne,passez directement aux plantations,sinon,enlevez les herbes ou le restes de paillage mulch non décomposés

- Apportez un compost mûr

- Intégrez le compost tout en ameublissant la terre à la grelinette,a la bêche ou au motoculteur

- Les cultures facilement envahies par les herbes(carottes,oignons...)sont à éviter en 1ere année si le défrichage du terrain a été tardif ou insuffisant

ASTUCE EFFICACE:BÂCHER

Cette solution pas très écologique mais très efficace.

Celas consiste simplement à poser,de préférence en début d'automne ou au printemps,une bâche plastique noire pour le printemps suivant.

Lestez bien les bords afin qu'elle ne s'envole pas.

Il faut ensuite laisser la bâché 2 à 6 mois selon les conditions météorologiques

Le resultat sera parfait pour démarrer de nouvelles cultures:une terre souple,réchauffée,sans herbes indésirables,grouillante de vie.

- Vous voulez semer:épandez du compost puis ameublissez la terre à la grelinette ou avec une griffe

- Vous voulez planter: creusez un trou de plantation et incorporez -y du com^post bien mur.Paillez avec des materiaux d'origine végétale

La bâchè pourra être ré-utilisée pour une culture de melon ou autre culture délicate.

Les bons gestes au potager et dans le jardin après un orage

Les conséquences d'un orage sur les plantes et le jardin

- Les fortes rafales de vent peuvent casser les grandes plantes (graminées, dahlias, glaïeuls, maïs, etc.) ou provoquer leur affaissement. Elles peuvent entraîner la chute des potées mal fixées sur un rebord de fenêtre ou le balcon, ainsi que le renversement du mobilier de jardin, l'envol du parasol ou des tunnels.

- Les pluies importantes et violentes tassent le sol et ravinent le sol surtout dans les terrains en pente. La terre fertile est emportée et lessivée.

- Le temps lourd appauvrit l'eau du bassin en oxygène. Les poissons, surtout s'ils sont nombreux, ont de plus en plus de mal à respirer. Ils viennent chercher l'oxygène qui leur manque près de la surface de l'eau.

- La grêle peut tout hacher et casser sur son passage. Fleurs, fruits et légumes sont plus ou moins abimés, les impacts de grêle étant autant de portes d'entrée pour les parasites.

Comment agir ou réagir après l'orage au printemps ou en début d'été

- Après l'orage, il faut faire un tour d'inspection sur le balcon, la terrasse ou dans le jardin pour repérer les éventuels problèmes et dégâts en ciblant les urgences.

- Redresser toutes les plantes affaissées en les tuteurant si nécessaire.

- Il ne faut pas hésiter à tailler ou couper les feuilles ou les rameaux trop abimés pour avoir des plaies plus nettes et limiter les foyers d'infection.

- Traiter les légumes, les petits fruits, les petits arbres fruitiers et les fleurs ayant subi des dommages suite à une chute de grêle (à l'exception des fruits et des légumes prêts à être récoltés qu'il est préférable de cueillir immédiatement). Il faut empêcher le développement des maladies cryptogamiques avec une pulvérisation d'une solution de bouillie bordelaise.

- Dès que la terre s'est ressuyée et asséchée, biner et sarcler pour ameublir le sol et casser la croute qui s'est formée sous l'action de la pluie. Recouvrir ensuite la terre d'une épaisse couche de paillis pour ne pas la laisser à nu.

- Quand un plant de légume est trop abimé, songer à le remplacer. C'est encore possible pour les courgettes, les cornichons, les concombres, les haricots, les salades d'été ou d'automne, les tomates cerises ou les variétés à plus gros fruits mais précoces.

Paillage : comment et pourquoi le réaliser ?

Une protection végétale donne à votre terre de la matière organique et un simple paillis freine la pousse des mauvaises herbes. Echantillon des différentes variétés de paillis pour prendre soin de la terre du jardin.

Pourquoi pailler son jardin ?

Les paillis font obstacle aux plantes adventices, limitent l’évaporation et, en se dégradant, enrichissent le substrat de leurs matières organiques.

Qu’ils soient minéraux ou alors végétaux, les paillis sont essentiels pour le sol et les plantes. Leurs avantages sont très nombreux. Au chapitre de l’arrosage, un paillage peut vous faire réaliser 40 % d’économies. Contre les chapardeurs, le paillis constitue une barrière efficace. Par exemple, ceux à texture rugueuse dissuadent les limaces et escargots. Au pied des frileuses, en hiver, le paillage amortit la chute des températures. Faisant fonction de parasol, en été et le reste de l’année, il garde l’humidité et permet au sol de rester meuble et aéré. Enfin, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, le paillis nourrit votre terre en continu.

- Limiter les mauvaises herbes : pailler empêche les mauvaises herbes de se développer. Un bon moyen de s’épargner la corvée de désherbage. Le jardinier n’a plus besoin de biner.

- Limiter le lessivage : le paillage protège le sol des fortes pluies. Les terrains en pente risquent moins de s’éroder et la terre d’être lessivée.

- Préserver la vie du sol : une terre vivante abrite la vie. Pour maintenir cette activité microbienne, il est essentiel de la couvrir et de lui apporter ainsi les éléments nutritifs que cette couverture végétale recèle.

Cette couche peut également être constituée d’engrais verts de transition. Une vie microbienne active sera d’autant plus simple à obtenir si votre terrain abrite des arbres, arbustes, bosquets, mares, haies favorisant la présence de la faune auxiliaire du jardin.

- Nourrir la terre : en se décomposant, les végétaux employés en paillis vont fertiliser le sol. Le paillage a également un effet positif sur la microfaune du jardin. En effet, la couverture végétale sert de refuge à de nombreux insectes et micro-organismes, dont l’action est décisive pour les plantes cultivées.

- Recycler les déchets : le paillage permet aussi de recycler utile : les plantes annuelles et le potager accueilleront volontiers vos tontes de gazon et le terreau des feuilles…

- Retenir la chaleur et isoler du froid : au printemps, la mise en place du paillage répond à certaines conditions.

Car le sol est souvent encore froid. Lui laisser le temps de se réchauffer avant de le pailler. La couverture végétale conservera ensuite cette chaleur. Un paillis déployé trop tôt bloquera les rayons bienfaisants du soleil. Le résultat serait négatif : la terre serait maintenue froide. Idéalement, il sera mis en place après les premières plantations, dès qu’elles auront développé leurs premières racines. En automne : le paillage qui est installé en fin de saison sert, à l’inverse, à protéger le sol contre un refroidissement trop brutal. De cette façon, la température de la terre ne descend pas trop bas et son réchauffement au printemps en sera facilité.

- Freiner les pérégrinations des gastéropodes : les méthodes pour stopper les limaces et les escargots dans leurs avancées sont nombreuses.

Les matières sèches et poudreuses comme la cendre de bois, la craie, le sable ou encore les poils de vos animaux fraîchement brossés, sont fort désagréables pour les gastéropodes et les empêchent de se déplacer. Les paillages minéraux, comme la pouzzolane (photo) à la texture rugueuse, constituent de bons anti limaces. Choisir une petite granulométrie car, trop grosse, elle procurera un refuge aux plus petits gastéropodes. Les paillettes de chanvre constituent aussi une barrière.

- Contribution sous serre : sous une serre fixe, la quantité de terre est réduite, par conséquent, le stock d’éléments nutritifs aussi.

Un paillage organique permanent permet au substrat de s’enrichir au fur et à mesure de sa décomposition. De plus, le confinement maintient une ambiance chaude et humide qui demande des soins particuliers. Aérer l’abri tous les matins est essentiel pour que ne prolifèrent pas de maladies cryptogamiques comme le mildiou ou l’oïdium. Complément indispensable, le paillage sous serre empêche les éclaboussures qui sont vecteurs de maladies sur le feuillage et les fruits.

- Nourrir tel un purin : si vous n’avez pas le temps, ni l’envie de faire vos purins, il est tout de même possible d'épandre les plantes fraîches qui entrent dans leur composition pour former un paillis nutritif.

C’est le cas de la prêle, riche en silice qui, déposée en couche de 5 cm d’épaisseur autour de vos légumes, va renforcer le sol et les plants en se décomposant. Elle constituera aussi une barrière efficace contre les limaces et les escargots. Les orties, riches en azote, peuvent, elles aussi, servir de paillis.

- Couper les tiges et les broyer à la tondeuse.

- Les disposer en tas et les presser fortement pour induire une forte montée en température qui détruit les graines en 2 ou 3 jours.

- Étaler alors ce paillis au pied des plants de tomate, de salade, autour des arbustes… Enfin, le broyat de branches vertes est riche en sels minéraux, et la consoude, en potasse et azote. De quoi booster le potager !

Quel est le rôle du paillage face à l'eau ?

Un des rôles essentiels du paillage organique est de retenir l’eau dans le sol en occultant les rayons du soleil. Un sol nu, travaillé profondément, forme souvent une croûte de battance sur laquelle l’eau ruisselle. Elle ne pénètre pas dans le sol et les plantes finissent par souffrir d’un manque d’eau. Le paillage peut également protéger les plantes fragiles qui souffrent de pourriture ou d’un excès d’humidité. Il forme en effet un barrage contre les spores de champignons pathogènes déposés dans le sol qui pourraient être projetés sur les cultures à la faveur des éclaboussures de pluies ou d’arrosages.

La paille est l’amie de l’eau. Une bonne organisation du jardin et un paillage bien pensé permettent d’économiser les arrosages et le temps passé.

Comment arroser une fois le paillage mis en place

Pour faire profiter les plantes de la totalité de l’irrigation et lutter contre les gaspillages, la meilleure méthode est de les arroser directement au pied, au plus près de leur système racinaire. Il est alors nécessaire de dégager la couche de paillage afin d’effectuer un arrosage ciblé et de la remettre en place ensuite. Cependant, pour éviter cette manœuvre qui peut s’avérer fastidieuse, réutiliser des bouteilles en plastique. Les planter dans le sol à 15 cm du plant environ.

- Découper le fond d’une bouteille et enfoncer son goulot en terre.

- Stabiliser la bouteille en replaçant le paillage.

- Remplir la bouteille d'eau.

Vous disposez alors d’un système d’irrigation lente et localisée. Un système un peu plus sophistiqué peut être fabriqué avec une chute de tuyau d’arrosage.

- Couper ce segment en biseau et le planter profondément au pied du plant.

- Positionner la bouteille et la remplir.

Cette dernière est bien maintenue, et la terre encore mieux hydratée.

Comment réaliser un bon paillage ?

- Toujours appliquer le paillis sur un sol nivelé et exempt de mauvaises herbes.

- Ne pas pailler au pied des plantes : laisser un petit espace autour des tiges ou du tronc afin d’éviter leur pourriture.

- Pour les paillis végétaux, mieux vaut changer de type chaque année, pour ne pas déséquilibrer votre sol.

- Avant la mise en place du paillage, le sol doit être propre. Ce nettoyage minutieux parfois fastidieux vous épargnera la corvée de désherbage pendant un bon moment. Si cette étape est négligée, les plantes adventices laissées en place sous le couvert se rappelleront à votre bon souvenir au premier réchauffement du sol.

- Après un passage de griffe ou l’arrachage manuel des herbes indésirables, répartir uniformément une couche de paillage. Il est également possible de pratiquer un faux semis, technique qui consiste à préparer le sol et attendre la levée des graines passées inaperçues et les faucher.

- Attention à ne pas travailler un jour de grand vent..

Le purin de rhubarbe : un insecticide bio

Un choix naturel pour un jardin sain

Le purin de rhubarbe est un insecticide naturel et biodégradable, idéal pour protéger votre jardin de manière écologique. Utilisé depuis des siècles, ce remède traditionnel est efficace contre de nombreux ravageurs sans nuire à l'environnement.

En plus de son efficacité contre les insectes nuisibles, le purin de rhubarbe est également un fertilisant naturel riche en éléments nutritifs essentiels pour vos plantes. En le choisissant, vous favorisez la biodiversité de votre jardin et contribuez à sa santé globale.

Optez pour le purin de rhubarbe et laissez la nature prendre soin de votre jardin !

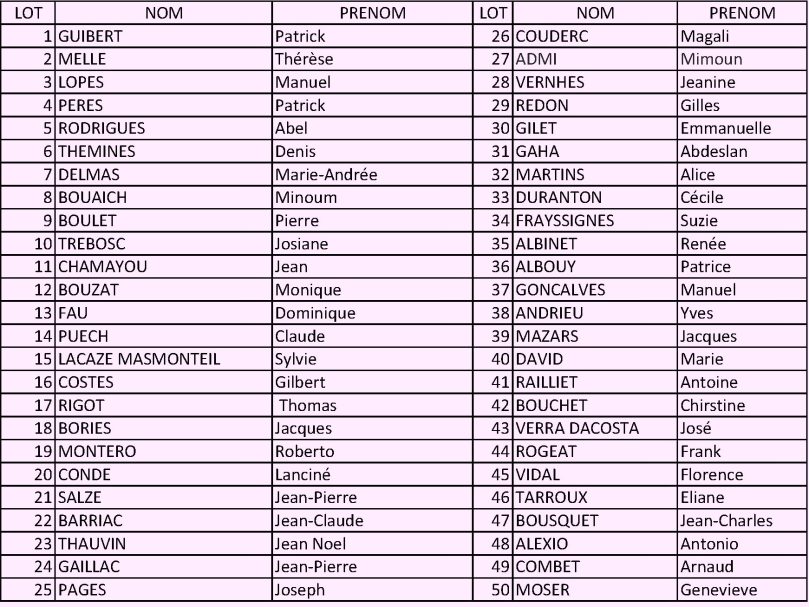

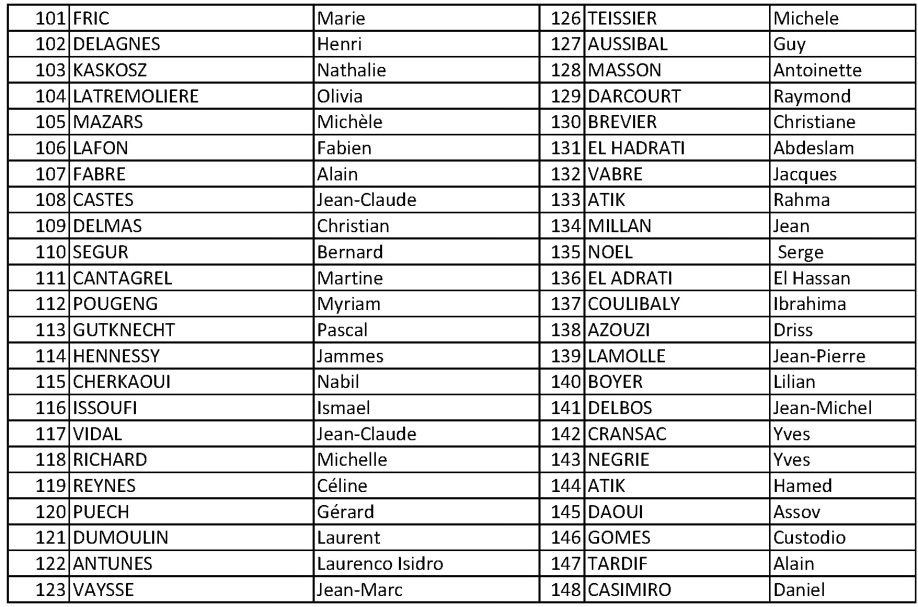

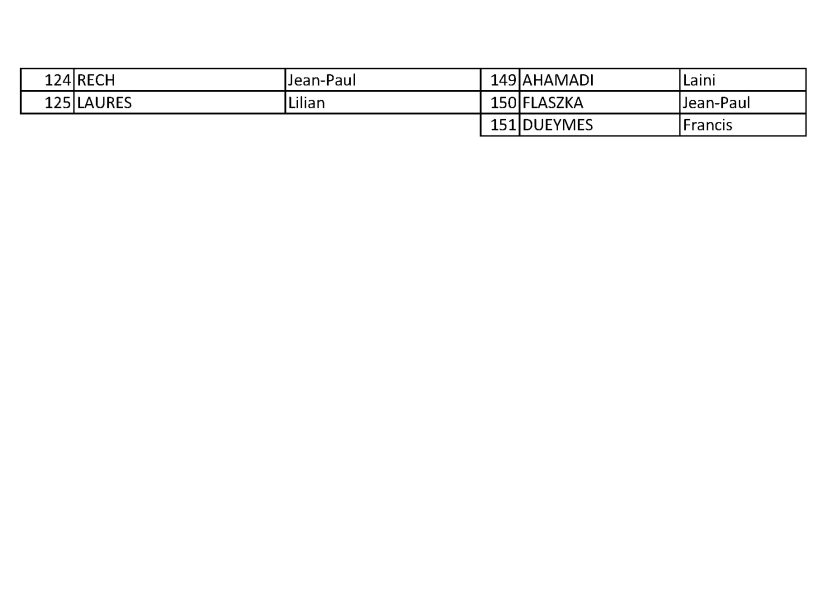

Liste des noms et numéros des jardins

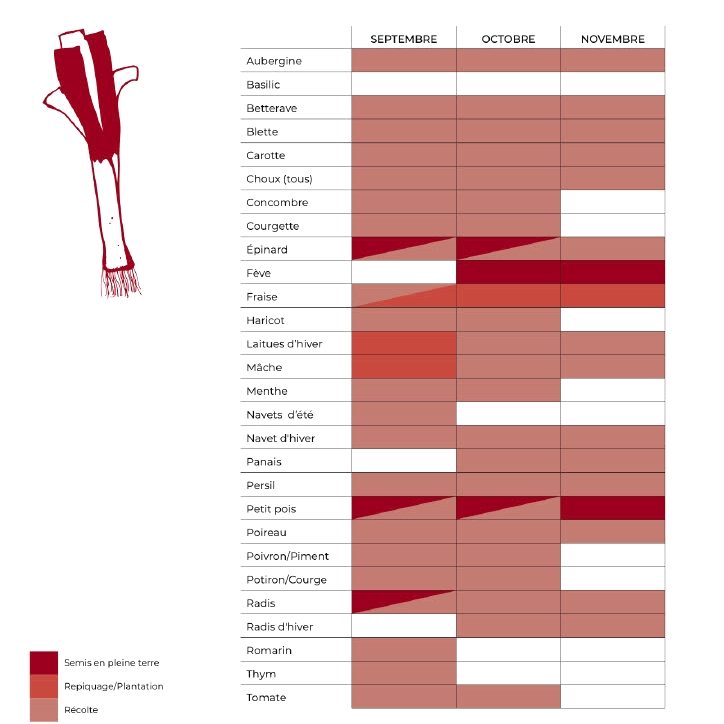

Récolte au potager en automne

L’automne est la grande saison des courges !

La plupart des courges sont mûres trois mois après la plantation. Si vous les consommez directement, vous n’êtes pas obligés d’attendre la pleine maturité pour les récolter. Si vous souhaitez les conserver cet hiver, il faudra vous assurer qu’elles sont complètement mûres.

Les courges mûres peuvent rester sur le plant sans problème mais protégez-les ou coupez-les avant les premières gelées.

Au début de l’automne, cueillez les dernières tomates ainsi que les autres légumes d’été et faites-les mûrir en intérieur. C’est également le moment de récolter les betteraves, les navets et les carottes plantés à la fin du printemps.

Semis & Plantations au potager

De nombreux légumes se cultivent même en automne-hiver ! C’est le cas notamment des radis et des salades, que vous pouvez semer et planter toute l’année. Pensez aussi aux variétés dites “d’hiver” des légumes traditionnels : poireaux, petits pois, navets, etc.

> Semis d’automne : épinards, radis, navets, salades, choux, roquette, fèves, poireaux, petits pois…

L’automne est la période idéale pour semer des engrais verts : moutarde, trèfle phacélie, luzerne, vesce…

C’est aussi le moment de planter les bulbes : ail, oignons, échalotes…

Enfin, les plantes vivaces pourront rester en place, il suffira de leur apporter un peu d’engrais ou de compost et de compléter les pots avec du terreau s’il s’est tassé.

> Plantes vivaces : fraises, artichauts, asperges, thym, lavande, romarin, sauge, chénopode, poireau perpétuel, roquette vivace, rhubarbe…

Préparation du potager

Pour commencer, faites de la place ! Coupez les plants de vos légumes annuels dont les récoltes sont terminées (tomates, petits pois…) : vous pouvez les enfouir légèrement pour qu’ils se décomposent ou les mettre en compost, en petits morceaux.

Ensuite, préparez le sol pour le printemps prochain ! Griffez la terre pour l’aérer et étalez une couche de quelques centimètres de compost mûr ou semi-mûr, puis recouvrez d’un paillis assez épais (voire de quelques cartons non imprimés). Cela permettra de nourrir votre sol et de le protéger du froid de l’hiver. Si vous cultivez en pots, même principe, en renouvelant une partie du substrat : videz le contenu de vos pots et mélangez-le avec la même quantité de terreau ou de terre fraîche, en ajoutant un peu de compost. Mélangez bien et remplissez de nouveau les pots

Marcottage des fraisiers

Le marcottage des fraisiers est une méthode de multiplication pour obtenir de nouveaux fraisiers : l’idée est de récupérer ces bébés fraisiers pour pouvoir les planter plus tard à un autre endroit. À partir des plants déjà en place dans votre potager, vous pouvez donc renouveler les moins productifs, multiplier vos plantations gratuitement ou en offrir à vos proches.

À la fin de l’été, les fraisiers produisent des stolons. Ce sont de longues tiges ou “cordons” sans feuilles qui partent de la base du pied mère et qui courent au niveau du sol pour donner naissance à des bébés fraisiers.

Le marcottage des fraisiers se fait entre août et octobre. Le mois de septembre est idéal pour favoriser l’enracinement des futurs pieds grâce aux températures plus douces

Récolte des graines

La plupart des graines peuvent être récoltées en automne, lorsque les fruits ou les fleurs sont arrivés à maturité.

> Légumes-fruits (courgettes, concombres…) : Récoltez simplement les graines, rincez-les et faites-les sécher.

> Tomates : Recueillez les graines avec le jus de la tomate dans un petit pot en verre. Laissez macérer deux jours, puis rincez vos graines sous l’eau froide dans une passoire et faites-les sécher à l’abri du soleil.

> Légumes-feuilles (salades, épinards…) : Attendez la montée en graines, puis coupez les tiges et frottez entre vos doigts, au-dessus d’un torchon ou d’un plateau, pour faire tomber les graines.

> Herbes aromatiques : Laissez un plant fleurir et récupérez les graines une fois les fleurs fanées et séchées.

> Fleurs : Coupez les fleurs fanées et frottez-les entre vos doigts.

À noter : si vous ne souhaitez pas récolter vos graines (ou pas toutes), vous pouvez simplement laisser vos plantes monter en graines : les insectes vous remercieront

Il vous suffit de pots en argiles, de soucoupes et de bouchons en liège pour réaliser vos propres oyas de 1,5 litres. Avantages et fonctionnement de cette technique, on vous dit tout.

Outils et matériaux pour fabriquer un oya de 3 litres

- 1 pot en terre cuite non émaillée, pour laisser passer l'eau. Ici, il fait 20 cm de diamètre. Les dimensions du pot choisi vous permettront d'arroser une plus ou moins grande surface de plantes.

- 1 soucoupe en terre cuite ou à défaut une assiette adaptée au pot (ici elle fait 20 cm de diamètre)

- 1 bouchon en liège de récupération (dans l'idéal un bouchon de bière)

- 1 cutter

- 1 petite pelle

- De la paille

Comment fabriquer facilement des oyas pour moins arroser votre jardin

1 - Boucher le trou d'évacuation situé au fond du pot en terre à l'aide du bouchon en liège. Passer par l'intérieur du pot : tourner le bouchon en liège à l'intérieur du trou d'évacuation, afin qu'un quart de la hauteur du bouchon ressorte sous le pot.

La plupart du temps le bouchon est trop gros pour le trou et il faut tourner doucement en forçant légèrement. Le bouchon va alors s'adapter, ou s'effriter sur sa largeur au contact de la terre du pot. Couper alors doucement les éventuelles chutes à l'aide du cutter. Une fois en place, ne plus retirer le bouchon.

2 - Pour parfaire l'étanchéité du pot : pré-remplir le pot d'eau sur environ 5 cm et le laisser reposer une nuit. Il se peut qu'il fuie légèrement par le trou d'évacuation : pas de panique, le bouchon va gonfler au contact de l'eau et très rapidement le pot sera devenu étanche.

Néanmoins si le pot fuit toujours, c'est probablement que le bouchon est trop fin. Dans ce cas, recommencer l'opération avec un bouchon plus large

3 - Choisir l'emplacement du pot. Le pot est capable d'alimenter en eau toutes les plantes qui se situent à 1,5 fois son diamètre (ici, le pot fait environ 20 cm, il irrigue donc les plantes situées dans un périmètre de 25-30 cm).

Au potager, l'installer entre les rangs de légumes. S'il y a plusieurs oyas, il est possible de les installer en étoiles autour du potager. Attention néanmoins à ne pas le positionner sur un lieu de passage car son couvercle supportera pas qu'on lui marche dessus.

4 - Afin que le pot puisse être retiré ou déplacé, et pour que le couvercle puisse poser sur le pot sans s'entrouvrir et attirer les insectes, quelques centimètres du haut du pot ne seront pas enterrés.

Mesurer la hauteur du pot et soustraire la hauteur de la soucoupe (ici 18 cm - 2 cm environ). On obtient la profondeur du trou à creuser (16 cm).

Installer votre pot d'aplomb dans ce trou sans trop appuyer afin de ne pas faire sauter le bouchon mais que le pot soit bien calé verticalement.

6 - Le pot est installé : le remplir d'eau et pour finir, le recouvrir avec la soucoupe comme un couvercle. Afin d'éviter encore plus l'évaporation et donc de gagner encore un peu de temps avant de remplir à nouveau votre tout nouvel oya, vous pouvez recouvrir le couvercle de paille.

Les oyas sont une technique d'arrosage furieusement tendance, et pour cause ! Ces pots en terre cuite diffusent petit à petit l'eau dans la terre par capillarité, une solution économe, écolo et idéale par sécheresse, puisque l'évaporation n'est plus qu'un mauvais souvenir. Grâce aux oyas, les racines vont aussi se développer plus profondément, un gage de résilience et de stabilité pour vos plantes.

Charlotte, lectrice de 18h39, a partagé avec nous sa technique pour fabriquer et utiliser ses propres oyas, à partir de pots en argile. "Cet oya est écolo et irrigue les plantes durant 6 à 8 jours avant que vous n'ayez besoin de le remplir à nouveau pour une contenance de 3 litres", explique-t-elle.

Ce pot peut être installé autant au potager que dans le jardin ou le verger, mais aussi dans les plantes d'intérieur, avec des contenants de taille adaptée. Attention, en extérieur, n'oubliez pas de le retirer l'hiver pour ne pas qu'il gèle.

Pièges à frelons

Quel mélange pour piège à frelon ?

Dans une bouteille en plastique, sans la remplir, faire un mélange de deux tiers de bière et un tiers de vin blanc auquel on ajoute du sirop de cassis ou de grenadine et refermer la bouteille avec son bouchon..

AVRIL

2023

Créer un Potager Équilibré

- Utilisez des plantes compagnes, comme le basilic avec les tomates, pour favoriser la croissance et repousser les nuisibles.

- Favorisez la diversité dans vos plantations pour réduire les risques de propagation des maladies.

- Expérimentez et notez vos observations pour adapter vos pratiques d’une année sur l’autre.

Les associations négatives entre plantes surviennent lorsque certaines variétés se concurrencent pour les nutriments ou libèrent des substances chimiques qui inhibent la croissance de leurs voisines. Voici quelques exemples de plantes à ne pas associer :

- Tomates et pommes de terre : Ces deux plantes appartiennent à la même famille et partagent des maladies communes, comme le mildiou.

- Carottes et fenouil : Le fenouil peut ralentir la croissance des carottes en libérant des composés inhibiteurs.

- Concombres et plantes aromatiques : Certaines herbes, comme la sauge, perturbent la croissance des concombres

Pour un jardinage permaculture efficace, il est important de respecter les compatibilités des plantes. Voici quelques conseils potager pour éviter les erreurs jardinage :

- Pratiquez la rotation des cultures pour éviter l’épuisement des sols.

- Associez des plantes complémentaires, comme les carottes et les poireaux, qui repoussent mutuellement les parasites.

- Évitez de planter des légumes ayant les mêmes besoins en nutriments côte à côte

Copyright. Tous droits réservés.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.